山崩地裂、碧海潮生

山崩地裂、碧海潮生

黃永德

2011年7月

2011年3月11日,日本本州以東海域發生9級大地震引發破壞性海嘯,摧毀本州東北部多個沿海村鎮,遇難或失蹤人數高達二萬三千人。觀眾看了電視上播映海嘯衝擊海岸時的短片都會感到震撼,而其後引發的福島核危機亦引起不少人的憂慮。大家可能會問:香港會否發生像日本一樣的大海嘯呢?

事實上香港的海嘯風險遠低於日本。日本位處環太平洋地震帶,是歐亞板塊、太平洋板塊、菲律賓海板塊等主要地殼板塊接壤的地方1,經常發生大地震並引發海嘯。今次海嘯的受災地區在過去一百多年曾不只一次發生過破壞性海嘯,包括1896年引致三萬人死亡的這連結會以新視窗打開。明治三陸海嘯以及1933年造成一千五百人喪生的這連結會以新視窗打開。昭和三陸海嘯。香港距離環太平洋地震帶超過六百公里,並非地震活躍地區,歷史上香港附近地區從未發生過破壞性海嘯。

中國是文明古國,歷代保存了豐富的地震和海潮現象史料。根據中國科學院、地震局和社會科學院各方專家合力彙編的地震目錄,歷史上中國東南沿岸及台灣地區可能曾引發海嘯的地震並有類似海嘯破壞記錄的有1604年福建泉州的7級半地震、1605年海南瓊山的7級半地震和1867年台灣基隆的破壞性地震。有傳言曾引發海嘯但沒有海嘯破壞記錄的地震包括1661年台灣台南地震、1792年台灣嘉義地震和1918年廣東南澳的7.3級地震。此外,民間流傳一些沒有地震記錄的疑似海嘯傳說,包括1076年、1640年和1641年潮陽地區海水上升和1782年台灣高雄海嘯等,傳說中的描述可能跟天文大潮或風暴潮有關。例如1782年台灣沒有地震或海嘯的記錄,但當年有奏摺報告『颶風大雨海潮驟漲……淹斃人口衙署民居營房間有倒塌……』,顯示颱風引起的風暴潮也許是傳說的根源。

菲律賓位於歐亞板塊和菲律賓海板塊交界,地震活動頻繁,群島和呂宋以東的這連結會以新視窗打開。菲律賓海溝的地震尤其活躍,而呂宋以西的這連結會以新視窗打開。馬尼拉海溝如發生大地震有可能會引發海嘯影響中國東南沿岸地區。過去一百多年來馬尼拉海溝最強的地震是1934年發生的7.6級地震,當時香港亦感到震動,有報告指在菲律賓呂宋島這連結會以新視窗打開。San Esteban和這連結會以新視窗打開。Vigan以南有人觀察到海嘯,但沒有任何記錄指海嘯曾影響香港。

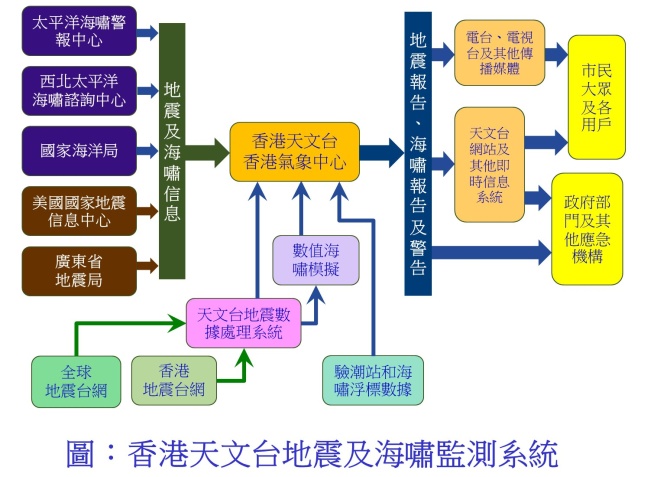

香港作為沿海城市,必須提防不能完全排除的海嘯威脅,縱使海嘯造成嚴重影響的可能性甚低。天文台在2010年啟用了位於港島寶珊道一條深長隧道內的寬頻地震站,並參加了全球即時地震數據交換,以加強探測南海地震的能力。為了加強海嘯預警能力,天文台引進了聯合國教科文組織政府間海洋學委員會(IOC)推薦的數值海嘯模式。天文台把該模式本地化後利用模式成功模擬2006年12月26日台灣恆春以南海域7.1級地震所引發的海嘯,當晚香港大廟灣錄得海嘯波幅11釐米,跟模擬數值14釐米相距不遠,海嘯到達時間亦相當吻合。除了香港之外,南海周邊國家過去幾年亦紛紛加強地震海嘯的探測。總部設在泰國的亞洲災難防禦中心在越南、菲律賓和緬甸新建了寬頻地震站以探測南海地震;越南和菲律賓分別在南海沿岸加建了驗潮站探測海平面即時變化;國家海洋局在南海馬尼拉海溝附近佈置了海嘯浮標,提供海嘯測量數據等。可見為了保障公眾安全,國際間的合作不遺餘力。

根據現時的香港海嘯預警系統,如果天文台預測香港會受高度達0.5米或以上的顯著海嘯影響,會發出海嘯警告通知市民。自1960年代設立海嘯預警系統至今的五十多年,天文台均無須發出海嘯警告。為了讓市民增加對海嘯預警系統的認識,天文台近年加設海嘯報告,向市民報告高度較低的非顯著海嘯。此外,香港天文台聯同保安局和各有關政府部門亦於2006年和2008年參加了「太平洋海嘯警報及減災系統」的泛太平洋海嘯演習,並準備參加籌備中於2011年11月舉行的另一次演習,以增強應變能力。

民眾對海嘯認識,是防災的重要一環。天文台除了以宣傳單張和網站介紹地震及海嘯外,亦和國家海洋局合作將 IOC 的海嘯科普讀物「Tsunami – the Great Waves」翻譯成中文「海嘯 – 駭人的巨浪」出版,並把電子版本放在 IOC 和天文台網站供大眾參考(按此下載)。天文台亦不時舉辦科普講座,推廣地震海嘯的知識。有興趣的讀者可從天文台網站獲取宣傳單張和科普讀物的電子版本,以及科普講座的消息。

本港天氣

本港天氣 天氣預測

天氣預測 天氣警告

天氣警告 漁民天氣

漁民天氣 航運天氣

航運天氣 航空天氣

航空天氣 天氣監測圖像

天氣監測圖像 地理信息系統天氣服務

地理信息系統天氣服務 熱帶氣旋

熱帶氣旋 中國天氣

中國天氣 世界天氣

世界天氣 氣候資料服務

氣候資料服務 警告及信號資料庫

警告及信號資料庫 特殊天氣現象統計資料

特殊天氣現象統計資料 每月天氣摘要

每月天氣摘要 氣候變化

氣候變化 厄爾尼諾與拉尼娜

厄爾尼諾與拉尼娜 地震

地震 海嘯

海嘯 潮汐

潮汐 地磁

地磁 太空天氣

太空天氣 天文觀測天氣資訊

天文觀測天氣資訊 互動版太陽路徑圖

互動版太陽路徑圖 天文資料

天文資料 有趣天文現象

有趣天文現象 授時服務

授時服務 曆法

曆法 年曆

年曆 實時香港輻射水平

實時香港輻射水平 認識輻射

認識輻射 輻射監測、評價及防護

輻射監測、評價及防護 環境輻射監測計劃

環境輻射監測計劃 大亞灣應變計劃

大亞灣應變計劃 相關網站

相關網站 學校

學校 旅遊

旅遊 運動

運動 戶外攝影

戶外攝影 社區天氣觀測計劃

社區天氣觀測計劃 長者

長者 觀星

觀星 天文台之友

天文台之友 小小天文台

小小天文台 教育資源

教育資源 360 漫遊天文台

360 漫遊天文台 「度天」賞雲

「度天」賞雲 國際雲圖(簡體中文)

國際雲圖(簡體中文) 天文台全方位遊

天文台全方位遊 公眾課程及活動

公眾課程及活動 訂閱電子通訊

訂閱電子通訊 研究論壇

研究論壇 刊物

刊物 國際原子能機構

國際原子能機構 臨近預報區域專業氣象中心(英文)

臨近預報區域專業氣象中心(英文) 亞洲航空氣象中心

亞洲航空氣象中心 社交媒體

社交媒體 新聞公報

新聞公報 最新消息

最新消息 天文台最新動態

天文台最新動態 立法會答問

立法會答問 天文台網誌

天文台網誌 天氣隨筆

天氣隨筆 天氣廣播站

天氣廣播站 氣象冷知識

氣象冷知識 新聞發佈會

新聞發佈會 有關熱帶氣旋的廣播

有關熱帶氣旋的廣播 天文台消息

天文台消息 職位空缺

職位空缺 招標公布

招標公布 應用程式

應用程式 個人版網站

個人版網站 天氣精靈

天氣精靈 文字版本

文字版本 RSS天氣資訊頻道

RSS天氣資訊頻道 有聲網頁

有聲網頁 表格

表格 開放數據集

開放數據集 天文台部門短片

天文台部門短片 抱負和使命

抱負和使命 組織結構

組織結構 品質管理

品質管理 香港天文台 - 香港便覽

香港天文台 - 香港便覽 香港天文台2024

香港天文台2024 服務概覽

服務概覽 天文台綱領範圍

天文台綱領範圍 香港天文台的歷史

香港天文台的歷史 事業@香港天文台

事業@香港天文台 瀏覽數字

瀏覽數字